Person

Ort

Thema

Wilfried F. Schoeller

Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.

Der Augenzeuge von Buchenwald

Von Wilfried F. Schoeller

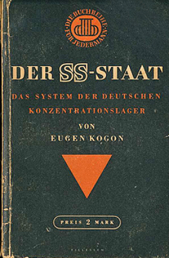

Kaum war das Dritte Reich zu Ende, da setzte bereits eine übermächtige Sehnsucht ein, es zu vergessen. Wohl der erste, der in Deutschland dieser Vertuschung mit einem wirkmächtigen Buch widersprach, war Eugen Kogon. Bereits 1946 veröffentlichte er seine Schrift über den „SS-Staat“, das Zeugnis eines Mannes, der selbst sieben Jahre lang im Konzentrationslager gesessen hatte. Herausragend war die Leistung, wie einer sich vom Opfer zum souveränen Gewährsmann wandelte. Er konnte sich mit seinem Vorsatz, ohne Beschönigung oder Verschweigen über „das ganze System“ zu berichten, auf nichts mehr stützen als auf seinen Willen zur Objektivität, seine schwarzen Erfahrungen sowie auf rund 150 Erlebnisberichte und einzelne Akten.

Eugen Kogon, 1903 geboren, stammte aus einem streng katholischen österreichischen Elternhaus. Als die Deutschen 1938 in Österreich einmarschierten, nahm man ihn in Dauerhaft und verschleppte ihn im September 1939 nach Buchenwald. Er gewann seine Kenntnisse und seine Übersicht vorwiegend als Schreiber, zuletzt für einen Lagerarzt.

Im Gefolge der amerikanischen Panzer traf in Buchenwald ein Team der Pschological Warfare Division ein. Für sie schrieb Kogon einen ausführlichen Bericht, den er dann zum Buch umarbeitete und erheblich erweiterte. Ein Wunder bleibt, wie dieser Häftling sein Zeugnis mit der Prägekraft der zeitgeschichtlichen Analyse zu verbinden wusste.

Anhaltende Bestürzung geht von der Schilderung aus, wie sich „die Armee der Kahlgeschorenen“, der Häftlinge aller Art, unter dem extremen Druck verhalten hat. Alle möglichen antifaschistischen Legenden haben die Kämpfe und Positionsfehden unter den Opfern vernebelt. Dagegen Kogon: „Das Ganze hinter den eisernen Gitterstangen einer terroristischen Disziplin ein Dschungel der Verwilderung, in den von außen hineingeschossen, aus dem zum Erhängen herausgeholt, in dem vergiftet, vergast, erschlagen, zu Tode gequält, um Leben, Einfluß und Macht intrigiert, um materielle Besserstellung gekämpft, geschwindelt und betrogen wurde, neue Klassen und Schichten sich bildeten. Prominente, Parvenüs und Parias innerhalb der Reihen der Sklaven, wo die Bewusstseinsinhalte sich wandelten, die sittlichen Wertmaßstäbe bis zum Erbrechen sich bogen, Orgien begangen und Messen gefeiert, Treue gehalten, Liebe erwiesen und Haß gegeifert, kurzum die tragoedia humana in absonderlichster Weise exemplifiziert wurde.“

Es ist gefragt worden, ob Kogon sein Buch aus größerem zeitlichem Abstand hätte schreiben sollen, aber es gibt dagegen einen Einwand: Er hätte die Verwilderung in den eigenen Reihen gewiß nicht mehr geschildert. Er hat der Propaganda von der heroischen, einheitlichen Widerstandsbewegung im Lager widersprochen, bevor sie sich aus Gründen der Staatsräson in der DDR richtig etablieren konnte. Zwischen der SS und den Funktionshäftlingen habe es eine „elastische Trennungswand“ gegeben.

Er hielt es für ausgeschlossen, dass man aus den Erfahrungen im Lager eine Anleitung für politisches Handeln im Nachkriegsdeutschland gewinnen könne. Kogon zeichnete das Bild einer monolithischen SS-Ordens, der „von Stufe zu Stufe geplant, jedes Teilziel mit unerbittlicher, normale Vorstellungen ganz und gar sprengender Härte angestrebt“ habe. Dieser festgefügte Block ohne individuelle Abweichungen sei der Kern des NS-Machtapparats, das KZ das „Hohlmodell“ des SS-Staates gewesen. Diese These ist inzwischen kaum mehr haltbar. Indem Kogon behauptete, dass die Organisation „psychologisch überhaupt kein Rätsel“ biete, fand er für manches keinen Schlüssel. Wie kamen Ordnungsfanatismus und Willkürterror überein? Wie kam der industriell durchgeplante Massenmord zustande, wenn nur Kretins am Werk waren? Wie ist die Perfektion der Unmenschlichkeit möglich, diese eisige Leistung des berechnenden Kalküls, wenn sie ausschließlich von halbgezähmten Triebtätern vollbracht wurde? Man musste bis 1993 warten, um in Wolfgang Sofskys Buch „Die Ordnung desTerrors“ eine schlüssige Antwort zu finden.

Mit dem Wunsch nach Selbsterkenntnis der Deutschen, „damit das entstellte, das verzerrte Antlitz wieder Gleichmaß gewinne“, endet Kogons Buch, das wie kaum ein anderes in den 50er und 60er Jahren dazu beigetragen hat, was in ihm gefordert war: die Vergegenwärtigung der jüngsten und damals doch so entlegenen Vergangenheit.