Personen

Orte

Johannes-Daniel-Falk-Gedenkstätte

Thema

Christoph Schmitz-Scholemann

Thüringer Literaturrat e.V. / Die Reihe »Gelesen & Wiedergelesen« entstand mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei.

Wiedergelesen von Christoph Schmitz-Scholemann

Aus dem Hinterhof des klassischen Weimar

Am 28. Oktober 1768 als Sohn einer feurigen französischen Calvinistin und eines armen, aber frommen Perückenmachers in Danzig geboren, kam Johannes Daniel Falk nach einer etwas unordentlich verlaufenen Studienzeit in Halle nach Weimar: Das war 1797. Falk hatte sich (anstatt, wie die Eltern hofften, Theologie zu studieren) einen Namen als Satiriker gemacht. Berühmt ist die »Ode an das Nichts«. Darin heißt es:

Erhabne Mutter unsrer Erde,

O Nichts, du Urquell alles Lichts,

Dir tönt mein Lied. Gott sprach: Es werde!

Da ward die ganze Welt aus Nichts.

Versprechungen der Großwesire,

Aprillengunst des Hofgezüchts,

Prälatendemut, Mädchenschwüre,

Baut nimmer drauf! Ihr baut auf – Nichts.

Ha, was stolzierst denn du auf Ahnen,

O hochgeborner Taugenichts!

Du pflegst des Weidwerks, hegst Fasanen,

Und was verdankt dir Deutschland? – Nichts.

Was füllt, wenn eine Schlacht verloren,

Den Auszug manches Hofberichts?

Was das Gehirn der Senatoren

In mancher deutschen Reichsstadt? – Nichts.

.….

Was bin ich selbst? – Ein Kind der Erde,

Der Schatten eines Traumgesichts,

Der halbe Weg von Gott zum Werde,

Ein Engel heut, und morgen – Nichts.

Christoph Martin Wieland, der Falk mit den großen römischen Satirikern verglich, hatte ihm in Weimar den gesellschaftlichen Boden bereitet und so fand der witzige und recht gut aussehende junge Mann schnell Anschluss. Er war literarisch produktiv, schrieb Gedichte und Lustspiele, von denen er eines vom Fenster seiner Wohnung am Marktplatz in Weimar aufführte: »Die Prinzessin mit dem Schweinerüssel«, ein Puppenspiel, mit dem er das Weimarer Theaterleben und mithin auch den Theaterdirektor Goethe auf die Schippe nimmt. Ansonsten lebte Falk vorerst glücklich im Kreise seiner wachsenden Familie: Er sieht die Sonne um Mitternacht, pflegte seine Frau zu sagen. Für Goethe war Falk ein »Narr«, dem er aber interessanterweise bis zu dessen Lebensende in distanzierter Sympathie verbunden blieb.

1806, als die Franzosen Weimar besetzten, erwies sich Falk, auch dank seiner guten Französisch-Kenntnisse, als ein mutiger und durchaus schlitzohriger Vermittler zwischen den Weimarer Bürgern und den napoleonischen Besatzern. Das brachte ihm das Amt eines Legationsrates ein. Sieben Jahre später kam wieder der Krieg nach Thüringen und mit dem Krieg kamen Krankheiten. Falk musste schreckliche Schicksalsschläge in rascher Folge erdulden: Von Mai bis September 1813 starben ihm vier Kinder. Dies und der Anblick der vielen jungen Menschen, die infolge der Kriegswirren krank und verwahrlost durch Thüringen zogen, ließen Falk fühlen: Er musste sein Leben ändern. Später schrieb er:

»Ich war ein Lump mit tausend andern Lumpen in der deutschen Literatur, die dachten, wenn sie nur an ihrem Schreibtisch säßen, so sei der Welt geholfen. Es war noch eine große Gnade Gottes, dass er, statt wie die andern mich zu Schreibpapier zu verarbeiten, mich als Verband benutzte und in die offenen Wunden der Zeit legte.«

Falk gründete die »Gesellschaft der Freunde in der Not«. Er öffnete sein Wohnhaus für die erbärmlichsten der Armen, nämlich für streunende Kinder und Jugendliche. Der Grundsatz lautete: Jeder, der anklopft, wird aufgenommen, keiner, der fliehen will, wird festgehalten. Alle bekommen zu essen, saubere Kleidung, Arbeit und Unterricht. Wir sehen Falk in diesen Jahren von Pontius zu Pilatus laufen, das erworbene und das ererbte Vermögen stückweise aufbrauchen, alte Manuskripte, die Kutsche und den Schmuck seiner Frau verhökern, dreißig, vierzig Kinder im Haushalt, immer wieder ansteckende Krankheiten, mit Prozessen überzogen von Vermietern, Lieferanten, die er nicht bezahlen kann, sich um ein paar Taler für Krätzesalbe mit dem Apotheker streiten, aus dem Haus an der Esplanade vertrieben in eine alte, heruntergekommene Fabrik (heute Luthergasse 1 a in Weimar), wir sehen, wie er diese Not zur Tugend macht, indem er die Renovierung und den Wiederaufbau des Hauses zum Jugendprojekt ausruft, auch die quälenden Auseinandersetzungen mit Behörden, die ihm die staatliche Beihilfe streichen, mit der Begründung, er dürfe nur Landeskinder aufnehmen. Manche empfindsame Träger der Hochkultur rümpfen die Nase. Falk notierte damals:

»Vor Ärger sterbe ich in Weimar nicht; aber vor Ekel, wie er jemanden befällt, wenn er zwischen den Äsern von toten Hunden und Katzen wandelt.…O mein Gott, gib mir Geduld! Indessen schikaniert mich die Polizei …wegen ein bißchen Dreck, den die Jungen aus dem Fenster werfen…«

Auch in der Zeit nach 1813 war Falk als Schriftsteller präsent. Aber sein Schreiben hatte sich geändert. Es zielte direkt ins Leben. Falk zeigte sich als begabter Pamphletist, zB in seinem »Aufruf an die biederen Landbewohner des Großherzogtums Weimar« von 1816. Zu Erziehungszwecken schrieb Falk Lieder für die Kinder in seinem Waisenhaus, darunter das bis heute meistgesungene Lied aus dem klassischen Weimar: »O du fröhliche…«. Und um Geld für die Kinder und seine Familie zu verdienen, schrieb er ein von Heinrich Heine später hochgelobtes Goethe-Portrait, der Form nach in etwa das, was man heute eine literarische Reportage nennen würde. Den 1824 abgeschlossenen Text verkaufte er 1825 an seinen Verleger mit der Maßgabe, das Buch erst nach Goethes Tod auf den Markt zu bringen. So geschah es auch.

Im Herbst 1825 beging der Großherzog sein 50jähriges Regierungsjubiläum. Die Stadt feierte mit. Falk hat oft berechnet, wie viele Kinder er von dem Geld hätte speisen und einkleiden können, das für die Fackeln und Feuerwerke einer einzigen Prunknacht aufgewandt wurde. Aber anstatt zu rebellieren, schmückte der »Narr« sein Kinderheim. Danach wurde er krank und starb wenige Wochen später, am 14. Februar 1826. Seine Frau Caroline Falk schrieb:

»Ich kann sagen, er hat mich nur einmal in seinem Leben beleidigt, und das war durch seinen Tod…Sein letzter Kampf war herzzerreißend…wir plagten ihn wohl ein wenig, indem wir ihm mehrere Speisen vorschlugen und auftrugen… Lebe recht wohl, alter Freund und komm bald wieder! Deine Caroline bis ans Ende meiner Tage.«

Leben und Werk des Johann Daniel Falk sind, wie wir sehen, aufs Engste miteinander verwoben. Am schönsten tritt das hervor in der von Paul Sauppe besorgten und mit Nachwort und einem tabellarischen Lebenslauf versehenen Werkausgabe. Sie trägt den Titel »Die Prinzessin mit dem Schweinerüssel«, erschienen 1988 im Verlag Rütten & Loening (Berlin). Ein wunderbares Buch! Paul Sauppe hat hier Falks wichtigste Werke versammelt und kommentiert – einerseits mit großer Kennerschaft, andererseits aber auch mit genau dem Fingerspitzengefühl, das nötig ist, um den Leser mit dem nötigen Wissen zu versorgen und vor unnötigem Ballast zu verschonen. Das Bild, das Paul Sauppe von Johannes Falk malt, ist das Bild eines hochbegabten, wenn auch irgendwie nie ganz fertig gewordenen Dichters. Es ist ein Bild mit Rissen, aus denen es noch zu bluten scheint. Und doch: Voilá – un homme! »Ein Mensch behauptet sich und hat Bestand.«

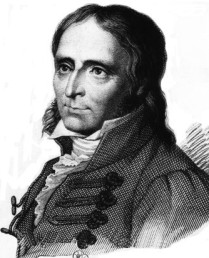

Abb. 1: Kupferstich von Karl August Schwerdtgeburth / Ausgabe des Verlags Rütten & Loening, Berlin und Weimar 1988.